一、制度制定先明確 “三大核心目標”,避免盲目合規?

開放式工地制定勞務實名制制度,需先錨定貼合實際的目標,而非單純滿足政策要求,魯班長建議從人員管控、權益保障、效率提升三個維度確立核心目標。?

人員精準管控是基礎目標,需通過制度實現 “作業人員可識別、作業軌跡可追溯”。針對開放式工地無固定出入口的特點,制度應明確采用 “移動定位 + 電子圍欄” 的考勤方式,劃定各作業段的電子圍欄區域,工人在圍欄內完成定位打卡,系統自動記錄出勤位置與時長。魯班長的智能安全帽支持北斗定位,可與電子圍欄功能聯動,某管網改造項目按此制定制度后,勞務人員考勤完整率從62% 提升至98%,有效避免了 “出工不出力” 的問題。

?

權益保障目標需聚焦工資核算與安全責任界定,制度中要明確 “考勤數據直接關聯工資、培訓記錄綁定上崗資格”。例如,制度應規定每月根據定位考勤數據自動生成工資明細表,工人可通過手機端查詢確認;新工人必須完成線上安全培訓并通過考核,系統才會激活其定位考勤權限。某河道治理項目按此制定制度后,工資糾紛率從每月4起降至0起,安全培訓覆蓋率達100%。?

效率提升目標則要解決開放式工地人員調配難題,制度需建立 “勞務人員技能檔案 + 實時調配機制”。魯班長建議在制度中明確,為每位工人建立包含技能證書、作業經驗、健康狀況的數字檔案,當某作業段出現人員缺口時,管理人員可通過系統快速篩選匹配的工人,發送調派通知。某跨省公路項目通過該制度,將人員調配時間從24小時縮短至4小時,大幅提升了施工效率。

?

二、制度內容需突破 “四大場景痛點”,貼合開放式特性?

開放式工地的作業分散、人員流動、環境復雜等特點,要求實名制制度在關鍵環節做出針對性設計,魯班長從四大核心場景給出制度條款設計方案。?

流動考勤場景:制度需放棄 “固定打卡點”模式,采用“移動 + 離線”雙模式考勤。條款應明確:工人攜帶的智能終端(如手機 APP、智能安全帽)支持在電子圍欄內定位打卡,網絡信號弱時(如地下管網、偏遠路段)自動切換離線模式,存儲打卡記錄,網絡恢復后同步上傳。魯班長的離線考勤功能可存儲5000條記錄,某地下管廊項目按此制定條款后,解決了地下無信號的考勤難題,數據完整率達99.3%。?

多作業段協同場景:制度需明確 “一人多段” 的考勤與管理規則。例如,條款可規定工人在不同作業段之間調動時,班組長需在系統中發起調派申請,注明調派時間、作業內容,系統自動更新其電子圍欄權限與歸屬班組,避免考勤數據歸屬混亂。某市政道路項目有 8 個作業段,按此條款執行后,跨段作業人員的考勤數據歸屬準確率達 100%,工資核算無爭議。?

臨時用工管理場景:開放式工地常需臨時雇傭雜工、保潔等人員,制度需簡化臨時人員的實名制流程。魯班長建議條款中明確:臨時人員可通過 “身份證快速登記 + 人臉采集” 完成入職,系統自動生成臨時考勤權限(如僅限 3 天、指定作業段),到期后自動失效;工資按日結算,基于每日考勤數據生成臨時工資單,完工當天即可核算。某老舊小區改造項目通過該條款,臨時人員實名制登記時間從 30 分鐘縮短至 5 分鐘,未出現用工糾紛。?

安全管控場景:制度需將實名制與安全管理深度綁定,條款應規定:工人進入高風險作業區域(如深基坑、高空作業平臺)前,需通過人臉識別驗證,系統核查其是否具備相應作業資質與安全培訓記錄,無資質者無法進入;作業過程中,智能終端實時上傳定位,若偏離指定區域或停留超時,系統自動推送預警至安全員。某橋梁維修項目按此制定條款后,高風險區域違規進入事件從每月3起降至0起。?

三、制度執行需配套 “三大保障措施”,避免流于形式?

開放式工地勞務實名制制度若僅停留在條款層面,易因執行不到位淪為 “紙面制度”,魯班長建議從責任分工、技術支撐、監督考核三方面建立保障措施。

?

明確責任分工:制度中需清晰劃分各角色職責,避免推諉扯皮。條款應明確:項目經理為第一責任人,負責制度整體推進;勞務管理員專職負責人員登記、檔案更新、考勤異常處理;班組長負責本班組人員的日常考勤督促與調派申請;安全員負責核查作業人員資質與安全培訓記錄。某省道擴建項目通過明確分工,各環節響應時間縮短50%,制度執行效率顯著提升。?

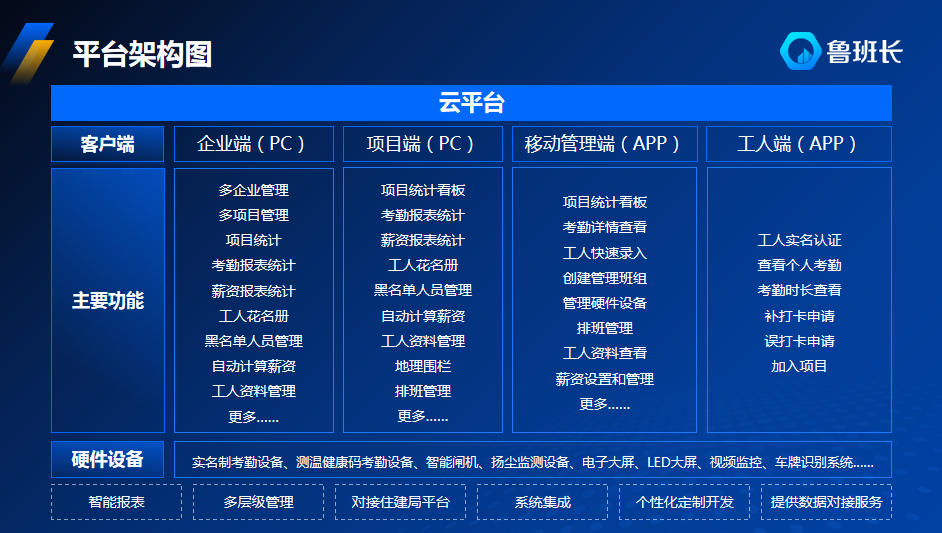

強化技術支撐:開放式工地的實名制依賴技術工具落地,制度中需明確配套的技術設備與系統功能。例如,條款應規定:工地需為工人配備具備定位、考勤功能的智能終端(如魯班長智能安全帽或 APP);系統需支持多終端數據同步、離線存儲、與政府監管平臺對接;管理人員通過手機端即可查看實時考勤數據、生成統計報表。某水利工程通過技術支撐,管理人員無需到現場巡查,即可掌握各作業段人員情況,管理成本降低30%。?

完善監督考核:制度需建立監督與考核機制,確保條款落地。魯班長建議條款中明確:每周對各班組的實名制執行情況進行檢查,重點核查考勤完整率、人員登記準確率、資質合規率;將檢查結果與班組績效掛鉤,執行優秀的班組給予獎勵(如獎金、優先調配人員),未達標的扣除績效并限期整改;對未按制度執行的個人(如工人拒打卡、班組長虛報考勤),視情節給予警告、罰款或清退。某城際鐵路項目通過該機制,班組實名制執行達標率從 75% 提升至 96%。?

四、制度優化需建立 “動態調整機制”,適配工地變化?

開放式工地的施工范圍、人員結構、作業內容常隨工期推進發生變化,實名制制度需具備靈活性,魯班長建議在制度中加入動態調整條款。?

條款應明確:當施工范圍擴大或新增作業段時,勞務管理員需在3個工作日內更新電子圍欄范圍,同步調整人員考勤權限;當工種需求發生變化(如從道路施工轉為管道鋪設),需及時更新工人技能檔案,補充相關培訓與資質核查;當政府監管政策調整(如新增數據上報要求),系統需在1周內完成功能升級,確保數據對接合規。某跨市快速路項目在施工過程中新增3個作業段,通過動態調整機制,3天內完成了電子圍欄更新與人員權限配置,未影響施工進度。?

此外,制度中還應規定定期評估與修訂流程,每季度收集各部門、班組的意見反饋,分析制度執行中的問題(如某條款操作繁瑣、某環節存在漏洞),結合實際情況修訂條款。某地鐵延伸線項目通過季度評估,優化了臨時人員登記流程與高風險區域驗證方式,制度適用性進一步提升。

?

開放式工地勞務實名制制度的制定,需擺脫封閉式工地的思維定式,從目標確立、場景適配、執行保障到動態優化,全方位貼合其 “開放、流動、分散” 的特性。

魯班長通過多年工地服務經驗,總結的這套制定指南,可幫助施工單位避免制度與實際脫節的問題,讓實名制真正成為人員管控、權益保障、效率提升的工具。對于這類工地而言,按此指南制定制度,既能滿足政策合規要求,又能切實解決管理痛點,而這也正是我們梳理開放式工地勞務實名制制度制定方法的實踐意義所在。

以上內容由AI根據關鍵詞整理生成,僅供參考,如需工地實名制考勤設備及系統,歡迎咨詢魯班長,我們為您提供專業解決方案。